27 janvier 2015

.

Il masse le crâne, il entraîne sa vision de voir au-delà de ce qui, tari, se colle, séché, dans les plis de la pensée, il déchire son ventre. Il ne se lance pas sans préparation, le poète est intelligent, le poète va entrer dans la pensée difficile. Le poète, mouvant, se déplace dans l’espace, il s’entraîne d’être, pensant, il se pare à translater les images.

Le poète se prépare pour penser.

Il se laisse tomber dans les escaliers, il laisse tomber un filet de sable, un filet de riz fin, un filet de poudre de biscottes écrasées à la masse, il tombe de haut, il laisse échapper les kilos de sacs, il tombe des chaises, tombe des tables, tombe des arbres, il s’abandonne à tomber. La poésie est l’intelligence même, en train de naître.

Le poète crie.

Le poète monte sur les versants boisés de la montagne en renard frileux et rusé, d’en haut, il dévale les pentes enneigés, glisse, dégringole, il n’a pas d’importance, il manque de retenue, il s’écrase, il avale la terre, s’agite dans la boue, il s’enferme dans la masse du jour, il se débat, il ne voit plus le jour, il a la tête en bas, il plonge, il entreprend un plongée au cœur de la pensée, le poète touille.

Etc. etc. etc… Tarkos, parfois tu redis exactement ce qui a besoin d’être re, Tarkos parfois je relis exactement ce dont j’ai besoin de, Tarkos le lundi soir comme ça, je t’attrape en, je pensais la soirée laissée dans un morceau de bureau au huitième, et en fait rattrapée par un chanteur, qui résonnait ligne 2 et, t’attraper vers vingt deux heures, d’abord ce poème en rond qui ne connaît pas mais baise comme on regarde, et ce paragraphe c’est une danse, lent incendie intelligent, pas plus excité que ça, juste redire, le poème c’est masser.

09:33 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tarkos, marie richeux

20 juin 2013

.

partout le silence a pris, comme on dit, du galon. des congères de silence sous des lits de liseron

11:50 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pauvre grue, belin, polaroid, marie richeux

28 avril 2012

dénouer les estomacs

normalement c’est interdit. c’est risqué près de l’eau. ce serait dommage de vous casser quelque chose. normalement le porte bagage est fait pour porter des bagages, un jour comme ça où vous devriez rentrer chez votre mère, lui rapporter son courrier, je sais pas un jour, il vous faudrait revenir des courses un peu chargé

mais le porte bagage n’est pas calibré pour qu’on y pose des fesses ou un cœur aussi rempli d’oxygène.

normalement à cette heure-ci de la nuit, on n’éclate pas de rire sans retenue le rire ça résonne et les voisins, juste au dessus du fleuve ça risquerait de leur faire une drôle d’impression autant d’amour projeté en l’air.

normalement passé un certain âge, on ne se prête à de pareilles courses déjantées, les pavés sont glissants et on pourrait s’y blesser

et puis, je ne sais pas, faudrait voir ce qu’en dit la police, mais ce sourire, là, si large, envahissant, bientôt ça leur monterait derrière les oreilles, et ça chatouillerait le crâne, ce genre de sourire vous lui donnez un peu, il vous prend en entier, je ne sais pas vraiment si c’est légal

en résumé, une femme pédale près du fleuve, il 4h30 passés, sur le porte bagage à l’arrière, un homme a dénoué sa cravate ses souliers ses lacets d’estomac ils sont heureux ils rient comme on patauge dans l’écume, ils chantent parfois pour les mouettes qui siestent pas loin. si rien de cela n’est autorisé, faut tout changer.

17:59 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : marie richeux, polaroid

31 janvier 2012

et ils sont comme une pointure en pointillés

Il y avait ce genre d’immenses passerelles dans la gare de l’est de Berlin. Je ne sais plus exactement quelle était cette gare en fait. Je sais que j’avais marché de longues heures, en longeant des parkings, qu’il y a avait là bas aussi, des magasins comme leader price, ou Ed, des magasins où tout était disposé à mêmes les cartons, près de murs jaunes ou bleus et souvent remplis. Des magasins où il était normal de ressortir avec paté et baguette, seulement.

Oublions Berlin. Nous sommes autre part. Même passerelle, mais moins haute. Il est 7 heures. Une voix dans le haut parleur doit l’avoir dit dans cette langue qui nous échappe totalement, mais ma foi, commençant de connaître la ville et ces lumières, nous jugeons sérieux qu’il soit sept heures. Il y a un brouillard halluciné au dessus des voies, au point qu’il nous semblerait, à moi, à lui, que les voies se jettent dans une mer de nuages. Ce serait beau s’il n’y avait ne serait-ce qu’une toute petite chance pour que ce soit vrai, mais non, alors ce n’est pas si beau que ça. De part et d’autre des voies, des entrepôts ajoutent du brun à cette masse fumeuse. Sur les toits, sur les toles, des centaines de corbeaux noirs, se posent et s’envolent. Ils le font en criant évidemment. Ils le font en jurant sur nous dans le ciel. Ils s’envolent, ils reviennent, ils font hésiter le jour. Si on regarde bien, très profondément, si on essaie de percer l’image, on se rend bien compte que le jour ne tient qu’à eux. A leur simple volonté. Ils le tirent ou le rabaissent. Tout dépend ce matin des corbeaux au dessus de la gare et ils sont comme une peinture en pointillés.

11:28 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : marie richeux

29 septembre 2011

barbelés blues

Voyez la suite du western, visualisez ce qui arrive après. Visualisez le paysage vers le lequel Lucky luke se dirige, pareil à lui même, en lonesome cow boy. Visualisez ceci et agrandissez le champ.

C’est une plaine immense, caillouteuse, la chaleur fait naître à certains endroits, des hologrammes fumants, des mirages au goût d’essence.

En marchant vous ne pouvez faire autrement que déranger les cailloux, et ce roulis est votre musique. Vous aussi, vous traînez les pieds, ode à la vie lente et pesante qui se déploie dans le désert.

Devant vous, en guise d’horizon, une ligne de barbelés, agressive, piquante, étendue jusqu’à l’extrême. Et accrochée à elle, résistant aux vents, ou jouant avec eux, des sacs plastique de couleurs pâle. Limés par le sable. Des bouts de tissus, dont on ne peut oublier qu’ils appartenaient avant à un pantalon, à une chemise, à un manteau de femme.

Ils sont les vestiges téméraires d’une vie qui a lieu. De part et d’autre de la ligne. Avant même que les barbelés ne s’élèvent et séparent en deux camps, une terre dont on croyait que personne n’en voulait. Mais sous le ciel certains ont tiré des balles, et d’autres on foutu du poison goûte à goûte dans un vin qu’on vend cher.

Le désert est amaigri. Les barbelés ont le blues. Les haillons leurs tiennent pour peau de chagrin mais c’est tout ce qu’on peut faire… c’est pas une vie d’être fil de fer au milieu de rien…

12:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux, texte, polaroid, france cutlure

11 septembre 2011

En somme, nous

Nous sommes rationnels, propres et organisés. Nous respectons les règles de conduite, sommes prudents en zone de travaux, et avalons de un à cinq fruits et légumes par jour. Nos chaussures sont pourvues de semelle anti dérapantes et nos sockettes de déodorant anti pieds. Nous apprenons les codes de la vie civile et évitons de saluer quelqu’un que l’on ne connaît pas. Nous fermons l’eau et le gaz quand nous partons en week-end, et trouvons raisonnables d’avoir trente ans pour faire 1 virgule huit enfants. Nous avons des trottoirs dans la majorité des villes, une journée d’appel à la défense et à la citoyenneté. Nous possédons de surcroit un système d’évacuation efficace pour les eaux sales, les gens sales, les sales gosses. Un puis vers 18 heures vient l’orage, le vent, et la grosse pluie ... Tout va à volo. Ca fait un bien fou.

16:19 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, texte

28 juin 2011

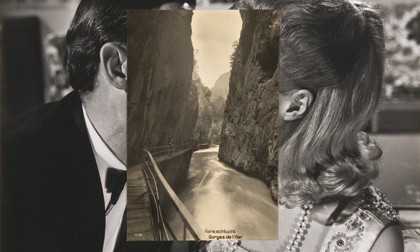

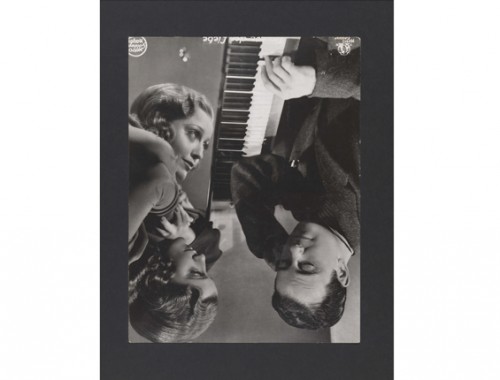

John Stezaker _ inspiration autour _ Mudaaaaaaam

15:42 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, john stezaker, mudam

photo trouvée_ inspiration autour _ John Stezaker _ Mudaaaaaaaam

Je l’avais trouvée cette photo, je l’avais trouvée différente. Pas comme celle que j’achetais habituellement au brocanteur. Je trouvais qu’elle avait une sorte d’âme quelque chose qui la dépassait, me dépassait moi-même, dépassait la photographie en général. Dessus, en noir et blanc, un homme était penché sur son piano tandis qu’une femme regardait ailleurs, et le piano reflétait le visage de la femme. La femme devait être la muse, secrète ou avouée, de ce musicien là. Et le musicien, un de ces hommes au cœur tendre, incapable de le dévoiler.

J’avais rapporté la photographie à l’appartement et déposée dès mon arrivée sur le piano noir dans la grande salle. En la posant je la mis à l’envers ce qui en changeait tout le sens. Le reflet de la femme était maintenant au dessus de la figure du pianiste et le regardait d’un peu plus haut. L’inspiration supposée surplombait le musicien, et la musique elle même donc. Cela m’avait fait sourire, et cela à vrai dire me convenait bien mieux ainsi. La photo prenait une autre allure. Un air étrange, comme révélée. Peut être ce cliché m’avait-il attiré pour la simple et bonne raison qu’il cachait en lui même sa propre révélation.

Le soir suivant quelques amis vinrent diner à l’appartement. En passant devant le piano ils remirent la photo à l’endroit, croyant là, me rendre un petit service. Je m’empressais derrière eux de remettre l’image dans le sens qui me paraissait le bon, à l’envers donc. LA scène se répéta plusieurs fois. Combien furent –ils à vouloir rétablir le bon sens de la photographie ?

Quelques mois passèrent. Je décidais de l’encadrer. De l’accrocher ainsi au dessus du piano. Elle serait comme ça, à jamais. Conforme au premier mystère qui me l’avait faite ramasser.

15:37 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, john stezaker, mudam, polaroid

Home sweet home _ inspiration autour _ pascale marthine tayou_mudaaaaaaaaaaaaaaaam

Perche toi là haut d’abord.

Tu vas voir ce que tu vas voir.

Penche toi au balcon.

Va comme si tu voulais t’en jeter d’amour.

Regarde au ciel, comme cette chapelle ardente et athée, te recouvre de lumière.

Tu le vois d’en haut ce nid fluorescent.

Tu vois les têtes qui en dépassent. Les corps sont longilignes, rendus fins et nerveux par la métropole. Si tu écoutes, tu entends aussi bien le chant des oiseaux que celui des klaxons, et en dessous le foin frais, qui amortira la chute des espèces au longs becs, une fois que l’ordre du monde sera renversé. Pour l’instant tout se répartira autour d’un équateur invisible. Pas sud pas nord maishaut et bas, pas pauvre pas riches, mais plus ou moins près du sol.

A bien y regarder cet entrelacs de troncs d’arbre, et de confettis joyeux, à bien y regarder tu cherches dedans qui est resté vivant… mais il n’y a plus que des cages vides, 150 environ, des cages d’oiseaux, aussi variées qu’auraient pu l’être les oiseaux eux mêmes.

Tu n’en crois pas tes yeux. De la haut ce nid, coloré, vascillant, ressemble à une tête de noir, le cheveu crépu et l’allure qui dit long.

Tu prends l’escalier pour observer le nid grouillant, d’en bas cette fois et tu salues l’artiste. Et l’artiste lui même, dit qu’on ne dit pas Monsieur,

c’est alors et alors seulement que tu te sens petit devant le nid géant.

15:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux, pascale marthine tayou, mudam, luxembourg, polaroid

18 juin 2011

radio france project

11:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux, france culture, radio france, chantier

15 juin 2011

Avant rue, les éditions sans permission poussent les meubles, prennent leurs aises.

photos de ce jour là, dans les albums. A droite de vos yeux.

11:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux

07 juin 2011

pas d'enfants écrasés.

Voyez le bout du chemin caillouteux. Pas d’arbre tout du long. Un désert dans chaque poche. Voyez le bout de ce chemin là, c’est leur espoir. Ils sont dix sept, ils ont des courtes vestes à leur taille, des pantalons au dessus des chevilles et des godillots trop grands. Ma foi, ils ont belle allure ces mômes. Ils marchent d’un pas décidé. Il y en a devant, une tête de plus que les autres, les yeux suspendus, et les épaules fiérotes. Ils s’appellent Karl.

Au bout du chemin, après le poteau électrique à la gauche de la gauche, un hangar. Le soleil est peint dans la poussière, il entre par effraction des fenêtres cassées. Qui les a cassé ? Qui a cassé les fenêtres du hangar. Personne répond.

la petite troupe s’active, récupérant ici et là des cartons, des bouts de bois, de lourdes pierres qu’ils roulent. Qu’ils poussent qu’ils déplacent, qu’ils organisent.

Bientôt d’une cage à poule, ils ont fait une estrade, de deux piquets de ferraille, un pied de micro brinquebalant. Au gros scotch ils ont fait tenir cela ensemble. Ils ont la mine concentrée d’un enfant qui dessine. Et ils dessinent en somme. C’est cela qu’ils font dans le hangar. Sur les pierres disposées en arc de cercle ils se sont assis, le gros du groupe, les genoux remontés sous la gorge, ils se sont assis là.

Le grand, celui dont la tête dépassait tout à l’heure, s’est approché du pupitre. Des pages de livres découpées sortaient de sa chemise. Des livres qu’il n’avait pas lu évidemment, mais qu’il gardait contre la poitrine. Il fit mine de tapoter sur le micro qui n’existait pas. Il se racla la gorge devant les autres, impatients. Leurs toutes petites bouilles, épatées, salies sur les joues, et les dents dégueulasses. Ils étaient, foule miniature et disparate, pendus à ses lèvres. Karl se mit à parler, avec des mots qui remontaient dans leurs veines comme du sang chaud, vrai sang. Alors les joues de marron boue passèrent à rose vif. Croyants, convaincus, ils reprenaient ses fins de phrases. Ces gosses, dix/ onze ans à tout casser, ils préparaient quelque chose, et j’en mettais ma main à couper. Ca n’finirait pas mal.

17:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux

22 février 2011

A LA REGLE, L'EXCEPTION / ARTICLE 1

Nous ne supportons plus la durée. Nous ne savons plus féconder l’ennui.

Je rentre de Rennes, je trouve ce petit texte de Paul Valery sur l’Etat de l’intelligence, qui oserait ? [1]

C’est supporter la durée qui m’interpelle, plus que tout ce qui est dit avant sur les excitations devenues des besoins, sans cesse renouvelées, augmentées. Plus que ce qui est dit sur le désordre, la surprise, la permanente turbulence. Ce qui est dit après, sur le diplôme l’enseignement, le savoir. Il a raison. Il avait raison- il écrit en 1936- mais j’ai intégré cela, ne me sens pas d’en discuter de suite.

Je rentre de Rennes, donc, je trouve ce petit texte, je le lis. J’avais vu la veille The Show must go on de Jérôme Bel[2].

Pour faire rapide, car je pourrais faire long,

((je me suis surprise à raconter la pièce avec les gestes, en chantant les chansons à Jacques samedi soir, dans le brouhaha, pendant au moins un quart d’heure. Jacques a bien aimé cependant. ))

Pour faire rapide donc : vingt danseurs sur scène, amateurs, rennais, en tenue de ville, voire de maison. Dansant littéralement sur la musique. Faisant (et non interprétant) ce que disent les paroles, comme ça, au pied de la lettre. Ils n’ont pas l’air d’en savoir plus que nous, le quatrième mur semblant être tombé pour l’occasion. Hum.

Un disc jockey, met et enlève des disques d’une chaine hifi, avec le son du chargeur qui est emblématique de toute mon adolescence. Ainsi que le son du doigt qui cherche la bonne piste (touche skip). C’est indescriptible mais ceux qui savent, savent.

Le disc jockey est toujours visible. Il est dans l’orchestre, il est avec nous. Nous connaissons toutes les chansons qu’il passe ( Beatles, Air, Titanic, Macarena, j’en passe ) Vient une irrépressible envie de taper du pied, des mains, de chanter, envie qui n’est progressivement plus réprimée du tout, si bien que l’Opéra rennais tout entier, sous la voute peinte, reprend Simon and Garfunkel comme s’il partageait un même canapé.

Quelques codes sont fusillés (ou soulignés) au passage. Le public applaudit lorsque la chanson est terminée, pendant que le disc jockey change de disque, ouvre-ferme les boîtiers. C’est important que l’on entende cela. C’est la boum. Ça veut faire croire que c’est la boum. Mais c’est aussi la boum.

Sur scène, une fois que l’on a compris de quoi il s’agit, rien ne se passe de profondément intéressant sur la durée. C’est à dire, la Macarena, on la connaît, et une fois que l’on a vu les danseurs bouger la même partie de leur corps durant une minute, on les a vu pendant trois. Ce n’est pas aussi simple mais presque. On pourrait se lasser.

Ce qui est intéressant justement, c’est la résistance à l’ennui. La façon dont on accepte de se prêter à ce jeu, en l’accentuant par les applaudissements, par le fait de se mettre à chanter. On le fait parce qu’on connaît la chanson. On sait qu’elle se termine dans trois minutes trente deux. On a compris que le disc jockey en mettra une autre, et que les danseurs se lanceront dans un nouveau geste simple. Et en cela on ne sera jamais trahi. C’est exactement comme cela que la pièce va se dérouler jusqu’au bout. Il n’y a aura pas d’entourloupe. La proposition est franche. Malgré le fait que des amateurs dansent. Malgré le fait que l ‘on puisse les considérer comme disgracieux, ou ne répondant pas à l’idée que l’on se fait du corps dansant (quand bien même cette idée soit très largement révolue, ne pas présenter des corps « dansants », habituellement « dansants », déclenche toujours un sourire surtout dans le cas d’un public novice). Malgré tout cela il n’y a pas de cynisme, peu ou pas d’ironie, pas de malice.

Il est donné à constater qu’un moment a eu lieu. Ce qui me semble être le propre de la rencontre entre une œuvre d’art et un public. Entre les deux endroits, existe un espace commun où l’un et l’autre avancent, se déploient, s’expriment, indépendamment ou en liaison, c’est selon, mais c’est un espace temps qui est créé et qui permettra d’ailleurs l’ancrage de l’œuvre dans le souvenir, ou plus pompeusement dans l’histoire. C’est ce qui m’a permis de raconter à Jacques, et au-delà me permet d’y penser encore.

Ce qui advint vendredi soir à l’Opéra de Rennes relève de cela. De la définition du moment. Qui est plus un goût qu’un contour théorique, et que l’on pourra convoquer dans sa tête.

Il s’est passé aussi, que rien n’est resté immobile entre le début et la fin de cette représentation. Rien. Y compris l’air y compris la transpiration y compris les cordes vocales et plus précisément,

on a senti se frotter, les uns contre les autres, des rouages de représentations que l’on croyait parfaitement connaître – Bel nous place à la fois dans l’omniscience, mais dans l’illusion parfaite de cette omniscience,

et venir nous déranger à l’intérieur même de cette illusion de confort est encore plus talentueux.

Il chorégraphie en déplaçant des choses beaucoup moins légères qu’elles n’y paraissent. Et, semblant nous caresser dans le sens, poli et brillant, du poil collectif, il ne nous malmène pas, pas du tout (cela ne semble pas être sa posture) en revanche, cette caresse nous touche, beaucoup plus profondément que ce à quoi l’on s’attendait en se laissant caresser d’abord.

The show must go on, c’est aussi l’interdépendance mise à nu entre les interprètes et le public. Si vous ne dansez pas tout s’arrête. Et vous là bas, si vous ne regardez pas, si vous ne manifestez aucune réaction, tout s’arrête aussi. En l’occurrence c’est impossible. Personne ne veut, personne ne pourrait supporter que le spectacle s’arrête et ce sentiment va grandissant à mesure qu’une forme de complicité décente se créée entre les deux parties.

Cette dépendance c’est aussi celle que nous entretenons plus globalement avec le show. Que le public entend recrée en applaudissant et faisant le cirque. Le show et la pop, référence musicale ultra partagée, insatiable et naturel besoin de collectif, réelle ou apparente légèreté.

Et s’il y a quelque chose de très fort, c’est que sans mauvaise intention, Jérôme Bel laisse la place à la fécondation de l’ennui par le collectif. Il laisse les six cent quarante deux personnes de l’Opéra s’emparer de cela et en jouir. Sans leur retourner un méchant miroir sur le nez, en disant Regarde comme tu es pauvre, Regarde comme ta réaction est attendue et puérile, Regarde comme tu es si peu arty et contemporain.

Il n’est pas sans distance, c’est évident, mais il n’est pas sans dire non plus

que c’est beau.

08:25 Publié dans A la règle, l'exception _ articles | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jerome bel, the show must go on, musee de la danse, marie richeux

07 décembre 2010

mais pour où ?

Le couloir est très propre. Rien devant rien derrière. Rien sur les murs qui pourraient distraire…que du crépi beige tirant sur le saumon. Odile marche, met un pied devant l’autre avec une application déconcertante. Elle compte ses pas. « Et de trois, suivi de quatre, et de vingt sept et de vingt huit ». Lorsqu’elle touche la porte qui ferme le service, ne tente pas de la pousser ni de passer un œil dans la vitre brumeuse, fait simplement demi tour et recommence le compte. Elle présente sereine et souriante et entremêle maintenant ses chiffres de petites comptines dont elle semble aller chercher les mélodies au plus profond derrière le crâne, dans la piscine sans fond de la mémoire. Très très loin, il y a mille ans. Elle porte cette robe de chambre mohair qui commence à faire sa réputation, ses cheveux sont bien coiffés et sa peau est encore lumineuse malgré les nombreuses marques du temps. « Trente sept, trente huit » compte-t-elle, toujours sûre de ses deux pieds. Alors une jeune femme entre dans le couloir, son âge divisé en quatre. « Bonjour Odile ». Quelque chose se trouble dans le regard de la vieille femme. Elle s’approche. Passe une main sur le visage lisse de l’infirmière qui ne bouge pas. S’approche d’avantage, caresse de nouveau la joue, et le corps de la jeune femme s’est arrêté de bouger comme pour ne pas empêcher le retour fulgurant d’une mémoire qui n’a plus aucun ordre. Odile parle maintenant dans son menton, rien n’est audible sinon une liste de prénoms féminins qui ont remplacé les chiffres des pas. Alors que la lumière automatique du couloir vient de s’éteindre, elle pose sa tête et ses cheveux blancs comme la neige sur la poitrine rebondie de l’infirmière de garde.

Et puis tout sourire elle s’en va.

14:30 | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : photo, marie richeux, texte

10 novembre 2010

das baby

18:03 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photo, marie richeux

30 octobre 2010

.

dormir-comm-une-marmotte-sous-morphine

10:35 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marie richeux, texte

quand le dentiste était parti

10:24 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, image

correspondance

Paris 15 avril 1860, Ta Marie chérie.

Mon Eugène, je vole quelques minutes à l’aube pour t’écrire cette missive. Il fait étrangement froid pour avril et même la moindre chaleur de la lampe à pétrole me console. Je porte ta vieille veste de laine elle me fait de grand bras. J’aimerais qu’ils fussent suffisamment grands pour t’y bercer mon tendre. Cet océan d’oubli et d’hiver qui s’étend entre nous me noie depuis des mois et j’y ajoute les larmes. Je passe mes journées entières à la laverie. Madame Doutais est tantôt bonne, tantôt mauvaise, mais nous avons du travail.

Mes nuits ne ressemblent à rien sinon l’inquiétude de te savoir là bas dans quelque chose de si grand que j’en oublie le nom.

Je suis ridicule mais je jalouse cette montagne que tu creuses de tes mains. Ridicule mais je jalouse le vent qui te fait les joues rouges. Je hais les hommes qui partagent ton quotidien et cette pauvreté d’ici qui te fit partir là-bas.

On dit qu’en Amérique, la gangrène guette les aventuriers je meurs de te savoir malade. Ecris moi.

On dit qu’en Amérique, les femmes guettent les aventuriers, je meurs de te savoir épris. Ecris moi, Eugène.

Il m’importe bien peu que tu reviennes riche, tant que la pierre ne t’a pas assommé, que la maladie ne t’as pas rongé le torse. Il m’importe bien peu ce que tu as ou non dans ton petit sac de cuir noir. C’est une idiotie que d’être parti si loin.

Je t’aime idiot, je grelotte et je t’aime. Rien n’est vrai que cela, écris moi.

10:13 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, texte

27 octobre 2010

free from larry. comme promis.

Ils ont seize ans. Cela fait vingt quatre heures qu’ils ne sont pas rentrés chez eux. Fumer des joints et faire du skate-board sur le bitume brûlant de Los Angeles n’attend pas une seconde et prend du temps. Affamés, assoiffés, ils gravissent quatre à quatre les escaliers de l’immeuble, le pantalon baggy leur tombe sur les fesses et ils manquent à chaque marche de se prendre les pieds dedans.

Ils écrasent sur le palier les cigarettes qu’ils gardaient collées au coin des lèvres. Leurs planches à roulettes dépassent de leurs sacs à dos. Ils ont l’air de tortue, ils ont l’air de campeurs, ils sentent la transpiration et mâchent un vieux chewing-gum.

Tom appuie sur la sonnette comme pour l’enfoncer dans le mur. Une femme vient ouvrir, elle aussi la clope au bec, l’air pas beaucoup vieille au final, et le corps d’un nourrisson posé sur ses hanches comme un petit animal.

C’est la mère de Tom. Qui fait demi tour, qui ne dit pas bonjour, qui flotte elle aussi dans un pantalon trop grand. Qui est fatiguée, et qui n’a pas les quelques dollars que Tom s’empresse de lui réclamer pour argent de poche.

Au bout du couloir, comme souvent, la cuisine, dans laquelle les deux grands dadets la suivent, se jetant furieux sur le frigidaire et descendant en une gorgée ce que nous aurions mis une semaine à boire. Tom disparaît aussitôt dans la petite chambre qui jouxte la cuisine, tandis que Clay, refermant discretos la porte du frigo, reste quelques secondes accoudé au mur. Le regard timidement puis très clairement posé sur la poitrine offerte de la mère de Tom, en train d’allaiter le tout petit dernier. Celui-là dort à moitié, mais le léger sourire inscrit sur ses lèvres porte à croire que les deux sont complices. L’un profitant du lait nourrissant de sa mère, l’autre de la vue hallucinogène d’un sein rond, lisse et gonflé.

09:58 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, texte

26 octobre 2010

grappes de raisins noirs.

C’est une histoire de brigands, dans le New-York des années quarante. Où les soirs fument, les gens fument, les rues fument. Aujourd’hui on enterre le boss. Sorte de patron d'une mafia quelconque, mort de vieillesse, après qui il va falloir tout réorganiser. Le pouvoir et l’amour.

Les types sont habillés de noir et portent des lunettes. Six d’entre eux soutiennent sur leurs épaules carrées le cercueil en bois brun et aux poignées dorées. Les femmes marchent plus loin, grappes de raisins noirs, plus belles les unes que les autres, les yeux fardés de sombre. Les dentelles se confondent au velours. Leurs cheveux sont remontés en chignon, rond dodu dans un filet cachés sous des capes de mousseline. Elles se regardent en coin. L’une fut l’amante, l’autre la mère, l’autre encore l’officielle, l’amour, la patronne. Le cimetière et les larmes expédiés, tous se retrouvent dans un vieux bistrot et tous se remettent à fumer et à boire. Ils négocient la suite.

Les femmes, petites grappes sombres, demeurent mutiques et mystérieuses, elles se sont installées au fond, dos au miroir, qui reflète leur masse opaque. Les hommes occupent les tables centrales qu’ils ont regroupées pour un banquet macabre. Le partage d’héritage est déjà sur le tapis.

Le patron derrière le bar, semble sur le qui-vive. Il sait que sous les costards ajustés dorment d’un demi sommeil, les revolvers chargés. Il sait que demain au plus tard les affaires reprendront et que sans chef, les affaires seront sanglantes. Il voudrait que son café n’en soit pas le quartier général. Alors que le vieux Juke box balance du Fitzgerald, les femmes se lèvent une par une, et défilent sous le porche. Elles sont une partie de l’héritage et le savent. La tête haute, elles savent aussi que rien ne se fera sans elles.

10:10 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, photo, texte