11 septembre 2011

autre part autre pluie

16:20 | Lien permanent | Commentaires (0)

En somme, nous

Nous sommes rationnels, propres et organisés. Nous respectons les règles de conduite, sommes prudents en zone de travaux, et avalons de un à cinq fruits et légumes par jour. Nos chaussures sont pourvues de semelle anti dérapantes et nos sockettes de déodorant anti pieds. Nous apprenons les codes de la vie civile et évitons de saluer quelqu’un que l’on ne connaît pas. Nous fermons l’eau et le gaz quand nous partons en week-end, et trouvons raisonnables d’avoir trente ans pour faire 1 virgule huit enfants. Nous avons des trottoirs dans la majorité des villes, une journée d’appel à la défense et à la citoyenneté. Nous possédons de surcroit un système d’évacuation efficace pour les eaux sales, les gens sales, les sales gosses. Un puis vers 18 heures vient l’orage, le vent, et la grosse pluie ... Tout va à volo. Ca fait un bien fou.

16:19 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, texte

04 septembre 2011

si d'air - bout 1

Du dispositif, ne reste que le fil tiré entre les deux poteaux

le fil rouillé, tiré-rouillé faut dire, avec l’air et avec l’eau

de pluie.

Au dessus du fil : de l’air, en dessous du fil : de l’air, et sur les côtés : de l’air, de l’air, de l’air,

c’est un vieux fou qui avait fait ça.

l’histoire : c’est aller d’un poteau à un autre sans toucher le sol et faire balancer de gauche à droite, dans le vide,

une paire de bras qu’on renonce à muscler,

mais qui se muscle quand même,

avec la peur.

Les vieux fous, les acrobates, ce qu’il en reste ?

La pellicule rougeâtre sur le fil ?

L’érosion par millimètre ?

On n’a pas idée de diminuer ainsi,

voyez-vous :

un fil

qui diminuerait trop,

resterait quoi ?

de l’air ?

c’est pas assez.

14:56 | Lien permanent | Commentaires (5)

.

si tu m’invites, forcément,

ça influe.

14:54 | Lien permanent | Commentaires (0)

fausse piste

14:47 | Lien permanent | Commentaires (0)

bout

Ils n’avaient pas planté leurs yeux devant un écran depuis des semaines. Ils étaient comme redevenus larges. Ils avaient comme recommencé à voir. Leurs images se construisaient à 360, faisaient partie du monde, n’étaient pas enlevées du monde, n’étaient pas mises en boîte.

Ils avaient atterri dans cet hôtel faussement haute gamme, au gré d’une série de réductions. Le sauna ne fonctionnant plus, le jacuzzi pas davantage, les réservations étant en baisse, ils avaient obtenu une chambre pour pas grand chose.

14:40 | Lien permanent | Commentaires (0)

fruit du cow boy

Si on leur avait dit qu’ainsi la roche se jetait dans la mer.

Si on leur avait dit que pareil à une langue, l’eau venait lécher la terre, si on leur avait dit qu’un rouge pouvait être aussi beau, aussi pur en vérité,

si on leur avait dit que le ciel pouvait voler si bas et d’un coup s’ouvrir comme une orange,

ils n’auraient rien cru.

Ils auraient ri comme des enfants. Comme ils le font si bien. Comme ils le font tout le temps.

Mais tout était vrai, et devant cette vue, ils étaient devenus graves. Pas tristes, ni profonds, juste graves, juste plus lourds. De ce poids qu’ont les choses lorsqu’elles dépassent la beauté. Ils faisaient dos aux montagnes à présent, et un petit désert d’ocre s’étalait devant eux. Il lui prit la main, il glissa la sienne dans son grand pull de laine. Ils étaient de frêles cow boys évadés. Ils marchaient sur les cailloux. Il lui prit la main et garda le silence, comme sa mutine chanson. De frêles luky luke, on vous dit, de simples silhouettes amoureuses, éprouvant le petit désert et laissant derrière eux, une mer endormie.

Le ciel s’ouvrit comme une orange, et du jus de lumière coula doucement sur eux. Des coulures de peinture. Le ciel ouvert comme une orange, le ciel dans lequel ils croquaient, goulument, les frêles cow boys, de leur petit désert.

14:08 | Lien permanent | Commentaires (0)

le ciel du haut.

Il est trois heures du matin, affiche la montre d’Eric. Presque en toutes lettres presque avec le son. Trois heures du matin sans mâcher les mots. La cour d’école est éclairée par un subsidiaire de lumière publique. Entourée de grilles peintes en rouge qu’ils ont franchi tout à l’heure. Sans grande difficulté.

Ils sont cinq. Ils ont cent ans a eux tous. Ils sont là depuis des plombes, depuis que le jour est tombé. C’était il y a… c’était passé.

Souad et Jimmy se sont assis sur le toboggan. Leurs jambes paraissent géantes, leurs chaussures et leurs crânes démesurés. On dirait qu’ils se sont trompés de décor.

Les trois autres se sont approchés de la marelle. Ce qu’il en reste alors. Des cases de peintures blanches, usées par mille milliards de sauts d’enfants.

Travis a trouvé un caillou qu’il garde jalousement tandis que les deux autres, tirent tour à tour, à pleine lèvres et à pleins poumons sur un joint d’herbe du nord… Travis jette la pierre. Encore raté, les deux rigolent à gorge déployée, plus que ne l’aurait voulu le seul comique de la situation. Souad et Jimmy depuis le toboggan leur servent d’écho.

Travis dit - en tendant la main droite pour réclamer le joint -

Travis dit : dernière chance. Avec sa voix grave, juste muée en fait.

Il lance le caillou loin devant. Il inhale la fumée. Son visage tout entier n’est bientôt plus que volutes. Le caillou vole. Semble défier toute loi d’apesanteur. Le caillou va tomber.

Travis recrache la fumée en souriant, il garde le joint au bout des lèvres, regardent les quatre autres, sur de son coup..................

Ciel !

13:41 | Lien permanent | Commentaires (0)

19 juillet 2011

celle qui parle danse

Nous marchons tranquille, c’est l’hiver.

Nous nous demandons comment sonne la ville d’Avignon lorsque les festivaliers ne l’ont pas encore envahie. Nous pensons que cela doit sonner silence. Pas rien, on ne dit pas rien, on dit que cela doit sonner vent très froid, mistral de février,

et il me raconte comme il caillait un soir d’hiver dans la cité des papes. Je me dis que je n’avais jamais entendu parler d’Avignon il y a encore dix ans, et que la cité des papes, aurait pu être l’une des cités dans lesquels nous trainions nos baskets rebondissantes et nos airs mous du genoux, en banlieue de banlieue parisienne… En tous cas l’hiver, la cité des papes, celle dont on parle, ça doit sonner silence. Ce qui sonne en revanche, comme une obsession, comme le spectacle contenu dans les murs depuis des lustres et que personne au fond ne serait parvenu à montrer : c’est la cour.

la cour toute nue que l’on habille.

A poil, en terre, en pierre,

la cour brutale. Défiante.

La cour à poil indécente que l’on habille contre son gré, le notre surtout.

la cour sacrée du rite, rendue à elle dans son sol, que l’on habille, que l’on habille…Les gradins qui se montent dans un fracas sans nom, et cela se passe la nuit, forcément. Et moi je rajoute dans mes yeux invisibles je rajoute pour l’image, de très fort projecteurs comme ceux qui éclairent les chantiers endormis à côté de la gare du nord. C’est franc, j’aime bien. Il reste un instant comme suspendu à l’idée de la cour d’honneur et

Je me dis que d’honneur, ce serait beaucoup trop, que d’honneur je ne parviendrai pas à danser dedans, alors que dans la cour tout court, ça je sais faire.

18:38 | Lien permanent | Commentaires (3)

28 juin 2011

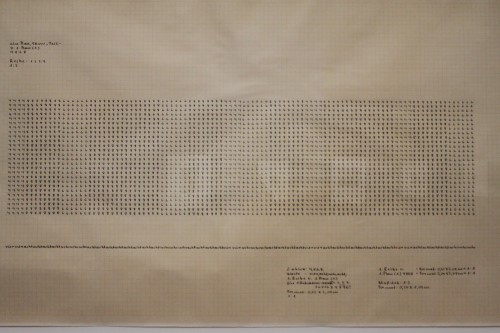

John Stezaker _ inspiration autour _ Mudaaaaaaam

15:42 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, john stezaker, mudam

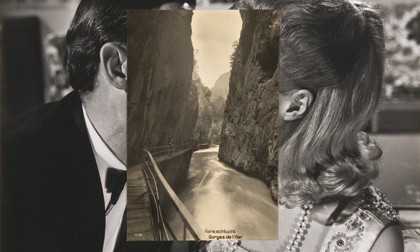

photo trouvée_ inspiration autour _ John Stezaker _ Mudaaaaaaaam

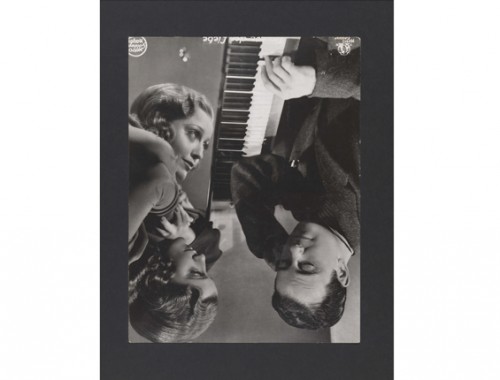

Je l’avais trouvée cette photo, je l’avais trouvée différente. Pas comme celle que j’achetais habituellement au brocanteur. Je trouvais qu’elle avait une sorte d’âme quelque chose qui la dépassait, me dépassait moi-même, dépassait la photographie en général. Dessus, en noir et blanc, un homme était penché sur son piano tandis qu’une femme regardait ailleurs, et le piano reflétait le visage de la femme. La femme devait être la muse, secrète ou avouée, de ce musicien là. Et le musicien, un de ces hommes au cœur tendre, incapable de le dévoiler.

J’avais rapporté la photographie à l’appartement et déposée dès mon arrivée sur le piano noir dans la grande salle. En la posant je la mis à l’envers ce qui en changeait tout le sens. Le reflet de la femme était maintenant au dessus de la figure du pianiste et le regardait d’un peu plus haut. L’inspiration supposée surplombait le musicien, et la musique elle même donc. Cela m’avait fait sourire, et cela à vrai dire me convenait bien mieux ainsi. La photo prenait une autre allure. Un air étrange, comme révélée. Peut être ce cliché m’avait-il attiré pour la simple et bonne raison qu’il cachait en lui même sa propre révélation.

Le soir suivant quelques amis vinrent diner à l’appartement. En passant devant le piano ils remirent la photo à l’endroit, croyant là, me rendre un petit service. Je m’empressais derrière eux de remettre l’image dans le sens qui me paraissait le bon, à l’envers donc. LA scène se répéta plusieurs fois. Combien furent –ils à vouloir rétablir le bon sens de la photographie ?

Quelques mois passèrent. Je décidais de l’encadrer. De l’accrocher ainsi au dessus du piano. Elle serait comme ça, à jamais. Conforme au premier mystère qui me l’avait faite ramasser.

15:37 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, john stezaker, mudam, polaroid

Home sweet home _ inspiration autour _ pascale marthine tayou_mudaaaaaaaaaaaaaaaam

Perche toi là haut d’abord.

Tu vas voir ce que tu vas voir.

Penche toi au balcon.

Va comme si tu voulais t’en jeter d’amour.

Regarde au ciel, comme cette chapelle ardente et athée, te recouvre de lumière.

Tu le vois d’en haut ce nid fluorescent.

Tu vois les têtes qui en dépassent. Les corps sont longilignes, rendus fins et nerveux par la métropole. Si tu écoutes, tu entends aussi bien le chant des oiseaux que celui des klaxons, et en dessous le foin frais, qui amortira la chute des espèces au longs becs, une fois que l’ordre du monde sera renversé. Pour l’instant tout se répartira autour d’un équateur invisible. Pas sud pas nord maishaut et bas, pas pauvre pas riches, mais plus ou moins près du sol.

A bien y regarder cet entrelacs de troncs d’arbre, et de confettis joyeux, à bien y regarder tu cherches dedans qui est resté vivant… mais il n’y a plus que des cages vides, 150 environ, des cages d’oiseaux, aussi variées qu’auraient pu l’être les oiseaux eux mêmes.

Tu n’en crois pas tes yeux. De la haut ce nid, coloré, vascillant, ressemble à une tête de noir, le cheveu crépu et l’allure qui dit long.

Tu prends l’escalier pour observer le nid grouillant, d’en bas cette fois et tu salues l’artiste. Et l’artiste lui même, dit qu’on ne dit pas Monsieur,

c’est alors et alors seulement que tu te sens petit devant le nid géant.

15:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux, pascale marthine tayou, mudam, luxembourg, polaroid

18 juin 2011

radio france project

11:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux, france culture, radio france, chantier

15 juin 2011

Avant rue, les éditions sans permission poussent les meubles, prennent leurs aises.

photos de ce jour là, dans les albums. A droite de vos yeux.

11:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux

le livre-film-numéro 1 livré

d'abord nous avons changé de pays.

puis nous avons fait un film. court.

puis Jacob Stambach aka THCTV en a composé la musique.

parfois on secoue tout ça et on rejoue le film en live.

parfois on sort le DVD du livre c'est une édition sans permission

11:10 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : marie richeux et cédric dupire

07 juin 2011

pas d'enfants écrasés.

Voyez le bout du chemin caillouteux. Pas d’arbre tout du long. Un désert dans chaque poche. Voyez le bout de ce chemin là, c’est leur espoir. Ils sont dix sept, ils ont des courtes vestes à leur taille, des pantalons au dessus des chevilles et des godillots trop grands. Ma foi, ils ont belle allure ces mômes. Ils marchent d’un pas décidé. Il y en a devant, une tête de plus que les autres, les yeux suspendus, et les épaules fiérotes. Ils s’appellent Karl.

Au bout du chemin, après le poteau électrique à la gauche de la gauche, un hangar. Le soleil est peint dans la poussière, il entre par effraction des fenêtres cassées. Qui les a cassé ? Qui a cassé les fenêtres du hangar. Personne répond.

la petite troupe s’active, récupérant ici et là des cartons, des bouts de bois, de lourdes pierres qu’ils roulent. Qu’ils poussent qu’ils déplacent, qu’ils organisent.

Bientôt d’une cage à poule, ils ont fait une estrade, de deux piquets de ferraille, un pied de micro brinquebalant. Au gros scotch ils ont fait tenir cela ensemble. Ils ont la mine concentrée d’un enfant qui dessine. Et ils dessinent en somme. C’est cela qu’ils font dans le hangar. Sur les pierres disposées en arc de cercle ils se sont assis, le gros du groupe, les genoux remontés sous la gorge, ils se sont assis là.

Le grand, celui dont la tête dépassait tout à l’heure, s’est approché du pupitre. Des pages de livres découpées sortaient de sa chemise. Des livres qu’il n’avait pas lu évidemment, mais qu’il gardait contre la poitrine. Il fit mine de tapoter sur le micro qui n’existait pas. Il se racla la gorge devant les autres, impatients. Leurs toutes petites bouilles, épatées, salies sur les joues, et les dents dégueulasses. Ils étaient, foule miniature et disparate, pendus à ses lèvres. Karl se mit à parler, avec des mots qui remontaient dans leurs veines comme du sang chaud, vrai sang. Alors les joues de marron boue passèrent à rose vif. Croyants, convaincus, ils reprenaient ses fins de phrases. Ces gosses, dix/ onze ans à tout casser, ils préparaient quelque chose, et j’en mettais ma main à couper. Ca n’finirait pas mal.

17:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux

chouchou du clos.

Le dîner fut donné tôt comme tous les soirs. Si tôt, que les estomacs à la longue ont fini par avoir faim à la bonne heure. Après manger, quelques résidents comme on les appelle, ont regardé béats un gentil programme télévisé, pendant que d’autres, plus vifs, ont feuilleté les journaux entassés dans le salon commun. C’est calme. Un léger vent d’ennui souffle sur les têtes qui s’est transformé avec les années en une résignation silencieuse. A vingt et une heures, les aides soignants ont invité ce beau monde à rejoindre leur chambre, et de dehors, on a vu les lumières s’éteindre une par une comme les lampadaires de la ville au petit matin.

A présent, tout le monde dort ou presque. Dans les lits reviennent les années enfuies, et les quelques cauchemars restés intact avec le temps. Jacques, 84 ans, dit qu’il fait le même chaque nuit. Alors il se lève et déambule à la lueur des issues de secours, à la recherche d’une oreille à qui le raconter, une millième fois. Dans la salle des soignants de garde, une petite radio marche toute la nuit. La porte ouverte laisse s’envoler les voix du poste dans les couloirs. Jacques les entend. Elle le guide. Il s’y accroche comme d’autres se cramponnent à leurs déambulateurs. Il aime les voix radiophoniques autant que ce petit moment volé. Au bout duquel il s’assoit, au milieu des aides soignantes, qui selon l’humeur, lui font une tisane, ou lui massent les pieds. Jacques est le chouchou du clos des Lilas. Chanceux dans sa déveine et fidèle au poste. C’est ce cauchemar en somme qui le garde vivant.

17:14 | Lien permanent | Commentaires (0)

Chateau d'eau

Le dos collé à un arbre, l’écorce lui a dessiné dessus

Elle a un pied dans la boue l’autre sur la terre sèche. Dans le même temps qu’elle joue avec un amas de nœuds de laine, de perles enfilées, de statuettes de bois et de tissus, elle caresse d’une main tendre son front à lui.

Le jour est descendu, au sous-sol de la forêt depuis des heures maintenant, et à leurs visages pâles suffit la lune amplement. Elle caresse en chuchotant, des promesses, des sorts, des « vas-tu voir », des « tu vas voir », « des tu l’as vu le loup ? »

La forêt est contenue dans un immense squelette de ferraille, sorte de chapeau d’usine dont l’intérieur aurait entièrement fondu, et tout cela, la forêt à l’intérieur du fer, et le fer à l’intérieur du ciel, tout cela est très proche de la mer. Les embruns salés travaillent à la rouille.

LA nuque de l’homme arrive à cheval sur la cuisse de la femme. Elle caresse son front toujours. De son corps chaud et lourd, il appuie sur l’humus, et l’humus rend alors une odeur du vieux temps écrasé.

Quelques fantômes sont autour à chanter, c’est une joie. C’est une vraie joie que ce tableau qui ne s’est jamais fait peinre. Et la belle recommence, à chuchoter en psalmodiant, ce soir à l’heure dite, tu vas voir, des vas tu voir, des tu l’as vu le loup. Ce soir rendez vous, pas la peine d’être habillée, rendez vous au sommet …

écoutez la chanson qui va avec = www.myspace.com/arltmusic

17:13 | Lien permanent | Commentaires (0)

comme une enveloppe

Elle roulait des hanches. Robe en lin beige et ses cheveux crépus remontés dans un chiffon fleuri. Elle avait la peau plus brune que caramel. Une peau du cou aux orteils que le soleil avait renoncé à brûler tant elle y résistait.

Elle adressait des sourires en réponse latérale à ceux qui les réclamaient. Mômes en cavalcades, jeunes hommes par grappe ou vieux desséchés par le sel et la lumière. Elle marchait le long du port sur une promenade qui avait connu son âge d’or il y a quelques années. Elle n’avait pas le moindre regard pour les différents stands de glaces ou de jouets en plastique qui jonchaient le bord de mer. Elle ne regardait justement, QUE le bord de mer. J’avais l’habitude de passer mes trop longues fins d’après-midi sur le banc toujours vide du milieu de la promenade, je la regardais donc arriver.

Il me vint comme une évidence…. Celle pour qui je grattais ma guitare en fumant depuis des jours entiers, lui prêtant mille visages ; celle que j’attends depuis des années sans plus sentir même que j’étais en train d’attendre : C’était elle.

Elle viendrait s’asseoir et nous repartirions ensemble. Ma guitare en bandoulière et mes sérénades pour mémoire. Cette princesse de sable était la mienne, elle m’irait comme un gant. Comme le vent sur la dune. Elle m’irait, tu vois…. comme une enveloppe. Comme le ….. steady au rock.

Je me mis à lister mentalement l’ensemble des qualités que je pourrais plus tard lui vanter si tant est qu’elle puisse douter de l’évidence. Je les listais comme on répond trop enthousiaste à l’offre d’emploi de sa vie.

Sur le banc qui faisait office de milieu sur la promenade de bord de mer, sans cesser de gratter les cordes de la guitare et sans quitter des yeux / la belle qui venait à moi, j’entrepris secrètement

ma plus intense lettre de motivation.

écoutez la chanson qui va avec = www.myspace.com/welinoel

17:10 | Lien permanent | Commentaires (0)

comme raide.

Ne me demandez pas le score. Serré. Très serré. On ne savait plus où donner de la tête. Du grand jeu. Le ballon glissait des uns aux autres sans que le moindre heurt ne fut visible. Nous n’étions pas essoufflés. Les arbitres à l’affut. Les gardiens, sur leurs appuis, et les filets, vérifiés dans le moindre détail avant le début de la partie.

On jouait gros. On jouait surtout l’honneur. Tant d’années à rêver de rapporter quelque chose qui brille et tant d’années à rentrer chez soi bredouilles, nous avaient rendus plus que combattifs.

Le club avait investi dans de nouveaux maillots pour le championnat. J’avais réussi à en chaparder un de plus pour la chambre de mon neveu, vert et gris. Argenté que j’veux dire. Je n’étais pas peu fier, lui aussi faut dire. Il l’avait punaisé à même le mur le maillot, ce qui avait rendu la relation avec ma sœur un peu tendue, les jours suivants. Bref.

Je courais tout ce que je pouvais dès que la balle entrait dans mon champ de vision, jusqu’à ne plus sentir mon cœur, jusqu’à ce que mes muscles me brûlent, mais j’aimais ça.

Soudain près de la ligne de touche je vis Vick s’élancer dans les airs, pour un amorti de la poitrine, et le type en face, géant, en faire de même. Les deux têtes se cognèrent si fort, que Vick s’écroula au sol sans avoir effleuré la balle. Comme raide. Mais il hurlait de douleur et pendant que je courais vers lui, je me disais, quand on hurle, on n’est pas raide, alors tout va bien. Très rapidement les joueurs l’entourèrent, à lui taper la cuisse, à lui frotter la joue. Ca va aller Victor. J’étais aussi sonné que lui, je voyais les mêmes étoiles et j’entendais les voix des gars s’emmêler dans mes oreilles. Lorsqu’il fut sur le brancard, lorsque la petite foule des gradins l’acclama, je sentais mon dos se recouvrir de fourmis, de frissons j’veux dire. Enfin de fourmis, quoi. Nous le suivions des yeux, et je connaissais sa tristesse. Rentrer au bercail alors même que tout allait se jouer pendant les dernière minutes, c’était pire que tout.

17:09 | Lien permanent | Commentaires (0)